Skizze, Atmosphäre und Bildgesetzlichkeit. Die unklassische Landschaft

- Werner Busch, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 1997

This is a re-publication of the article: *Werner Busch: ‘Skizze, Atmosphäre und Bildgesetzlichkeit. Die unklassische Landschaft’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum (Communications from the Thorvaldsens Museum) p. 1997, p. 59-72.

For a presentation of the article in its original appearance, please see this facsimile scan.

Die normativen Traditionen der Landschaftsmalerei im 18. Jahrhundert

Alexander Cozens war eine seltsame historische Erscheinung. Als Künstler wurde er etwa schon von seinem Sohn John Robert in den Schatten gestellt, kaum einer seiner vielen künstlerischen Systematisierungsversuche gerann wirklich in ein logisches System, seine verschiedenen Schriften blieben krude und waren selten ein verlegerischer Erfolg, teilweise sind nur Fragmente erhalten. Niemand jedoch übertraf ihn in der Bedeutung als direkten oder indirekten Anreger englischer Landschaftsmalerei der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Verblüffenderweise erstreckte sich seine nachhaltige Wirkung auf diametral entgegengesetzte Landschaftsauffassungen. So ist sein Einfluß etwa bei Thomas Jones oder Gainsborough, bei Constable oder Turner zu greifen, bei “Realisten”, die auf die Naturphänomene fixiert waren, wie bei “Idealisten”, die auf die freie Erfindung rekurrierten. Dabei hat weniger Cozens’ Werk als seine Sicht von Landschaft gewirkt. Das paradoxe Faktum gilt es zu erklären. Dafür ist ein kurzer Blick auf die noch im 18. Jahrhundert gültige Tradition klassischer Landschaftsauffassung nötig.

Selbst wenn Roger de Piles schon ganz am Anfang des 18. Jahrhunderts in seinem “Cours de peinture par principes” eine stärkere Bindung der Landschaftsmalerei an die Naturphänomene fordert, so bleibt doch die Geltungsdauer eines an Poussins und Claudes Bildern orientierten Landschaftsbegriffs bis weit ins 18. Jahrhundert hinein ungebrochen. Noch Goethe auf der Italienischen Reise 1786/87, bei allem wissenschaftlichen Interesse an atmosphärischen und geologischen Fragen und ihrer sprachlichen Fassung, ist theoretisch und praktisch einer klassischen Landschaftsauffassung verhaftet. Besonders deutlich wird dies in seinem wohl im Herbst 1787 in Castel Gandolfo formulierten Gedicht “Amor als Landschaftsmaler.”

Auch in diesem Gedicht war es für Goethe noch ganz selbstverständlich, daß ein Landschaftsbild aus drei Gründen besteht: Vorder-, Mittel- und Hintergrund. In ihrer Fülle hatte Landschaft sich in der Überschau darzubieten, vom Nahsichtigen bis in die fernste Ferne. Von den Blumen im Tal, in dem sich auch die Staffage findet, über den Fluß zum Wald soll der Blick über hintereinander gestaffelte Hügel in sich verlierende Ferne geführt werden zum Schauspiel des Himmels mit umglänzten Wolken und strahlender Sonne. Claude Lorrains Bilder, die er zusammen mit dem Landschaftsmaler Philipp Hackert im Juni 1787 in Rom besichtigt hatte, standen Goethe vor Augen.

Die drei Gründe fordern ihren vorherrschenden Ton und die besondere Weise ihrer Behandlung. Der Vordergrund ist feinteilig gemalt, “mit spitzem Finger,” wie Goethe schreibt, farbig differenziert mit dominierendem Erdton. In ihn eingebettet ist die Staffage, nach Goethe das Schwerste für den Maler, denn sie gibt dem ganzen Bild erst seine Bestimmung, seinen Sinn. Mittel- und vor allem Hintergrund sind großzügiger gemalt, hinter den zarten, leichten Wipfeln der Bäume im Gegenlicht erstrecken sich die frei angelegten blauen Hügelschichten. Doch Goethe schildert all dies dem Werkprozeß, den er bei Hackert gelernt hatte, entsprechend in umgekehrter Reihenfolge, das Bild entsteht von hinten nach vorne. Dem Gedicht kommt das im übrigen nur entgegen, so kann es mit Amors Ziel enden, dem allerliebsten Mädchen und seinen roten Wangen. Wenn Wolken und Berge gemalt sind, folgen im Werkprozeß die Bäume und die Gesamtanlage der Landschaft bis zum Vordergrund, dann werden Berge und Wolken lasiert, erst jetzt folgen die Staffage und das Vordergrunddetail.

Das macht darauf aufmerksam, daß die Gestaltung des Vordergrunds und des aus Mittel- und Hintergrund bestehenden Blicks in der Landschaft sich im klassischen Bild grundsätzlich aus unterschiedlichen Quellen speist. Der Blick, die Aussicht, wie Goethe ihn andernorts nennt, basiert in seiner Ganzheit auf dem Studium der Natur, in idealisierter Form wird die Studie ins Bild übernommen, die Lasierung bindet sie im Ton zusammen, schafft fließende Übergänge. Mittel- und Hintergrund sind für den Grundton des Bildes verantwortlich, doch die Wahl dieses Tons ist durch das Thema, das die Staffage vorgibt, bestimmt. Der sinngebende Vordergrund entsteht anders: er ist aus Detailstudien komponiert. Erst diese Kompositionsleistung kann das Landschaftsbild nach klassischer Vorstellung zu einem Kunstwerk im höheren Sinne machen, unterscheidet die Ideallandschaft vom bloßen Prospekt.

Nun wußte Goethe natürlich, daß Hackert primär ein “vedutista” war, deshalb lobte er ihn auch von Anfang an nicht wegen seiner sinnstiftenden Staffagen, sondern allein wegen seiner Fernblicke (Abb. 45). Schon 1783, als er in Gotha die ersten Hackertschen Bilder sah, fand er die “Fernen und Himmel unglaublich schön,” und noch 1803 bei Besprechung zweier Hackertscher Werke, die Goethe für Weimar in “Auftrag gegeben hatte, verwehrte er sich – von dem orthodoxen Meyer bestärkt dagegen, die höchsten Ansprüche einer Ideallandschaft an diese Bilder zu stellen, war aber wieder von den Fernen begeistert. Zum ersten Bild heißt es: “Die vollkommen gelungenen Stellen gehen eigentlich, man erlaube uns den nicht gewöhnlichen, aber hier passenden Ausdruck,etwa eine Meile in das Bild hinein erst an; von dort bis zu den fernsten Gebirgen, möchten wir in der Tat zweifeln, ob sich eine wahrhaftere Darstellung wirklicher Gegenstände dieser .Art denken lassen.” Nicht anders lobte er das zweite Bild: “Mittelgrund und Ferne, so weit die Ebene reicht, können hier ebenfalls für beinahe unverbesserlich gelten.” Goethe spricht bei den fernen Hügeln von “wohlbeobachteter Übereinstimmung des Tons.” Diese Teile könnten “für sich allein ein kleines herrliches Gemälde vorstellen.”

Die letztere Formulierung könnte zu der Vermutung Anlaß geben, Goethe hielte es für denkbar, den vor der Natur in Öl aufgenommenen Mittel- und Hintergrund für sich als Bild anzuerkennen. Doch sollte man vorsichtig sein, denn nicht nur hält sich Goethes Abneigung gegen die Skizze bis an sein Lebensende sondern vor allem klagt er grundsätzlich die künstlerische Vollendung des Landschaftsbildes ein. Der Ausschnitt, von dem er spricht, müßte für sich ausgewogen, gerundet, abgeschlossen sein. Doch immerhin ist Goethes Bemerkung ein Beleg dafür, daß er den Wert tonaler Abstimmung erkennen konnte. Goethe lobt, soweit er es gemäß den Anforderungen der klassischen Ideallandschaft vermag. Das kann verdeutlichen, welche Geltungsmacht die klassische Norm für den Diskurs über die Kunst und ihre Gattungen, aber auch für ihre Ausübung nach wie vor besaß. Um so dringlicher wird die Frage, wo sich zuerst ein bewußter Bruch mit dieser normativen Tradition in Theorie und Praxis der Landschaftsmalerei nachweisen läßt.

Cozens und seine Ausbildung in Rom

Alexander Cozens ist einer der allerersten englischen Künstler, der bewußt zur weiteren Ausbildung nach Italien ging, eine Flut sollte ihm folgen. All diese Künstler rechneten auf Patronage durch englische Adlige, die sich auf der Grand Tour befanden. Zur Erinnerung war hier neben dem Porträt vor allem Landschaft in klassischer Tradition und mit klassischem Gegenstand, in mythologischer wie topographischer Hinsicht, gefragt. 1746 – 1749 war Cozens in Rom, hatte sofort engen Kontakt zum wichtigsten römischen Landschaftsmaler der Zeit, dem Franzosen Claude-Joseph Vernet, und erfuhr hier die für den Rest seines Lebens entscheidende Prägung.

Vernet arbeitete für viele englische Reisende, zu denen der Kontakt dadurch erleichtert wurde, daß er einem englischsprachigen Haushalt vorstand. Hatte Cozens sich zuvor primär an niederländischer Landschaftsgraphik orientiert,so zeichnete und tuschte er nun unter dem Einfluß von Vernet à la Claude Lorrain. Von Beginn an interessierten ihn technische Verfahren,und er versuchte schon früh, sich Rechenschaft über die Möglichkeiten verschiedener künstlerischer Mittel zu geben. Mit Vernet zeichnete und kolorierte er in der Nachfolge Claude Lorrains vor der Natur. Sein eines aus der römischen Zeit erhaltenes Skizzenbuch notiert den Entstehungsvorgang bei einem Landschaftsaquarell genau, legt fest, was vor der Natur, was im Atelier zu geschehen habe. Die Lehre von den drei Gründen mit ihrem vorherrschenden Ton ist für ihn zu diesem Zeitpunkt durchaus noch verbindlich. Für Cozens’ weitere Entwicklung ist zweierlei wichtig: zum einen die Tatsache, daß er nicht einfach Claudesche Bilder nachahmte, sondern über den Werkprozeß im Detail Klarheit gewinnen wollte, und zum anderen, daß diese Konzentration auf den Werkprozeß ihn nicht nur einmal für die erste,z eichnerische Gegenstandserfassung vor die Natur führte,s ondern danach noch mehrfach zur Korrektur der im Atelier vorgenommenen kompositorischen Ausgleichsarbeit, für die Licht-SchattenVerteilung und schließlich nach der Lavierung im Atelier noch einmal für die endgültige Farbabstimmung. Ihm kam es also bei aller Kompositionsarbeit auf die authentische Wiedergabe der Phänomenbeobachtung an.

Bedenkt man zudem, daß für Vernet überliefert ist, er habe, wiederum in Claude Lorrains Nachfolge, vor der Natur auch in Öl gemalt, dann steht zu vermuten, daß Cozens, der sein Leben lang Systeme zu künstlerischen Verfahren und Produktionsweisen entworfen hat, bereits in Rom aufgrund des durchaus ungewöhnlichen Entwurfsverfahrens auf die besondere Spannung zwischen ausgeprägter Naturverpflichtung dem Objekt gegenüber und davon strikt getrennter Gestaltungsarbeit im Atelier aufmerksam geworden ist. Diese Spannung von konkreter Beobachtung der Phänomene und abstrakter Formgebung wird für das klassische Landschaftsbild dann zu einem Problem, wenn der Wahrnehmungsvorgang selbst verstärkt bewußt wird. In Cozens’ Systematisierungsversuchen führt diese Bewußtwerdung, so sei behauptet, notwendig zu einer Übertragung der in der Naturwahrnehmung gemachten Erfahrungen auf die abstrakte Formwahrnehmung. Auch der Atelierprozeß gerät wahrnehmungspsychologisch in den Blick.

Wenn die Phänomene in Natur- und Kunstform als Wirkfaktoren an sich erkannt, zugleich aber beständig aneinander gemessen werden, dann ist die paradoxe Umkehr des klassischen Verfahrens, nicht mehr von der imitatio naturae zum künstlerischen Ideal zu kommen, sondern von der abstrakten künstlerischen Form zur Naturerfahrung, nicht so fernliegend. Cozens ist eben diesen Weg gegangen, unorthodox zwar, auch inkonsequent gelegentlich, aber doch mit erstaunlichen Resultaten. Eben dieser irritierende, deutlich erkennbare Ausgang von abstrakten noch dazu tendenziell zufälliger Form, die dennoch in ein konkretes Naturbild mündet, hat Cozens’ Nachfolger fasziniert.

Cozens “New Method” in der Landschaftsmalerei

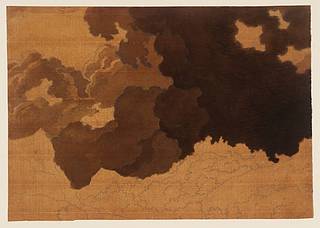

Cozens hat in seinen zahlreichen Wolkenzeichnungen und Wolkenstudien den Abstraktionsgrad der strukturellen Wiedergabe geradezu experimentell variiert. So existieren – etwa in einem kleinen Traktat reine Umrißzeichnungen, die Wolkenbildungen über ebenso reduzierten Landschaftsformationen zeigen. Diese skelettierten Wolkenbilder dienen offenbar dazu, sich der Linienstruktur auf dem Papier zu versichern. Daneben finden sich monochrome Wolkenwiedergaben (Abb. 46) in abgestufter Wasserfarbe, schließlich unmittelbar hiervon abgeleitete farbige Ölskizzen auf Papier mit einem Wolkenhimmel über einem schmalen, nicht selten weitgehend verschatteten Landschaftsstreifen (Abb. 47) Die Wolkentöne machen in jedem Fall deutlich, daß sie den Landschaftston bestimmen: eine Einsicht, die das 18. Jahrhundert in der Praxis der holländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts vorgebildet sah. Aber Cozens entwirft nicht nur ein System von Wolkentypen, sondern auch eine Serie von Landschaftstypen und kombiniert beide, um Ausdruckstypen, die er benennt, zu testen.

Abb. 46. Alexander Cozens (C.1700-1786): Wolkenstudie Nr. 4, Vor dem Sturm . Um 1772. 21,9 X 31,1 cm. Tate Britain, England.

Abb. 47. Alexander Cozens (C.1700-1786): Sonnenaufgang über bewaldeten Bergen. Um 1772. Öl auf Papier. 24 X 30,5 cm. Stanford University Museum of Art, California. lnv. Nr. 1976. 267.

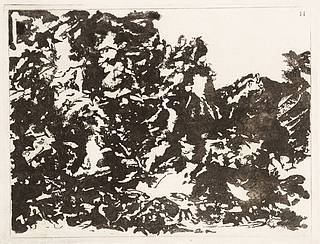

Abb. 48. Alexander Cozens (C.1700-1786): A New Method of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape, London 1785/86, “blot” Nr. 14. 240×315 mm. Tate Britain, London.

Gekrönt hat Cozens seine Bemühungen zweifelsohne mit seiner “New Method,” seinem sogenannten “blot” – Verfahren. Hier ging er nicht mehr von den Gegenständen – Bäumen, Wolken oder Landschaftstypen, wie zuvor in kleinen Traktaten – aus, sondern von der ungegenständlichen Figuration, dem “blot” (Abb. 48), und dem Assoziationspotential, das er aufrufen kann. Gleich zu Beginn seines Traktats stellt Cozens die ketzerische Behauptung auf, die Künstler könnten bisher durchaus zu viel die alte Kunst und selbst die Natur studiert haben. Ihre verpflichtenden Modelle verhinderten künstlerische Invention beziehungsweise die weitere Ausschöpfung der Möglichkeiten landschaftlicher Erscheinung. Cozens’ Verfahren verspricht, der Invention aufzuhelfen. Selbst wenn er sich explizit auf Leonardos Vorschlag bezieht, der Künstler solle etwa in den Strukturen verwitterter Mauern und geäderter Steine lesen und er werde ganze Landschaften und Schlachten entdecken, so unterscheidet sich Cozens’ Verfahren in einem Punkt doch entscheidend von dem Leonard os. Bei Leonardo handelt es sich um Zufallswahrnehmungen, die die künstlerische Phantasie anregen können, bei Cozens dagegen ist in zweifacher Hinsicht von gelenktem Zufall zu sprechen.

Erstens entwirft sich der Künstler seine abstrakten, der Assoziation offenen Strukturen selbst, und zweitens tut er dies nicht unvoreingekommen. Cozens’ erste Regel zur Anfertigung eines “blot lautet unmißverständlich: “Erfülle deinen Sinn intensiv mit einem Gegenstand:” Dabei, so merkt er an, können die sechzehn am Ende des Traktates auftauchenden Landschaftstypen Pate stehen. Cozens’ Aufforderung meint nicht, wie der Text des Traktates an verschiedenen Stellen deutlich macht, das Bild einer Landschaft solle mit abrufbarem Bestand fertig vor Augen stehen, vielmehr soll der Sinn sich öffnen, einem bestimmten ausdruckshaltigen Typus von Landschaft zu entsprechen. Die grundsätzliche Verteilung der Massen mag vorgewußt sein, auch erinnerte Vorlieben mögen eine Rolle spielen. Wichtiger ist jedoch, daß ein Ton die Seele erfüllt und auf einen adäquaten Landschaftstypus gelenkt wird. Mit dieser Prädisposition läßt der “blot” -Entwerfer den tintengefüllten Pinsel halb bewußt, halb unbewußt, ohne lange zu stocken, über das Papier laufen, bis er meint, die Fläche des Blattes angemessen strukturiert zu haben.

Kein Gegenstand hat sich vorgedrängt, den Gedanken gefangengenommen und aus dem zeitlichen und motorischen Kontinuum der Bildstiftung gerissen. Insofern sind im Prinzip vorgefaßter Ton und fertiger “blot” einander nicht entfremdet. Das alte Problem der Materialisierung der Idee findet einen sehr neuartigen, nicht idealistischen Lösungsvorschlag. Deswegen ist es Cozens auch so wichtig, daß bei der Umsetzung des ungegenständlichen “blot” in eine gegenständliche Skizze der Charakter des “blot” vollständig erhalten bleibt. Nun ist der “blot” selbst, einmal entäußert, durchaus multifunktional. Ein und derselbe “blot” kann zu verschiedenen Skizzen führen. Unterschiedliche Betrachter werden Verschiedenes in ihm sehen, aber auch der Verfertiger des “blot” selbst kann zu verschiedenen Zeiten und in anderer Stimmung zu neuen Lösungen kommen.

Deutlich markiert Cozens die Unterschiede zur traditionellen zeichnerischen Erfassung einer ersten Idee: “Der blot”: heißt es, “ist keine Zeichnung, sondern eine Ansammlung zufälliger Formen, von denen eine Zeichnung gemacht werden kann. “Skizzieren in geläufiger Weise bedeutet, Ideen vom Verstand aufs Papier oder auf Leinwand zu transformieren, und zwar in Umrißform in ausgesprochen dünner Linie. Einen ‘blot’ zu machen, bedeutet dagegen, Flecken und Formen mit Tinte aufs Papier zu bringen, womit zufällige Formen ohne Linien produziert werden, von denen dem Verstand Ideen präsentiert werden. Dies steht in Übereinklang mit der Natur: denn auch in der Natur sind Formen nicht durch Linien unterschieden, sondern durch Schatten und Farbe. Skizzieren bedeutet, Ideen zu zeichnen; ‘blotting’ bedeutet, Ideen nahezulegen.”

Hier wird offensichtlich das klassische Dogma vom Vorrang der Linie vor der Farbe in Frage gestellt. Das ist in der Tradition der Querelle und vor allen Dingen Roger de Piles’, dessen Traktat von 1708 spätestens seit der Übersetzung von 1743 auch in England seine Wirkung tat, nicht unbedingt neu. Zudem vertreten zeitgenössische Ästhetiker, wie Richard Payne Knight, diese Position nachdrücklich. Neu jedoch ist die Funktionszuschreibung, die der “blot” erfährt, und sie ist nur möglich durch einen vollständigen Bruch mit dem klassischen Ideenkonzept. Die Verlegung der Ideenproduktion in den künstlerischen Prozeß selbst kappt ein für allemal die Bindung der Idee an die klassische Themenüberlieferung, sei sie christlicher, mythologischer oder historisch- exemplarischer Natur. Cozens scheut sich insofern auch durchaus nicht, das “blot” -Verfahren selbst für die Historie zu empfehlen. Die Besinnung auf die der Kunst und nur ihr eigenen Produktionsweisen beendet die jahrhundertealte “ut pictura poesis” Tradition.

Joseph Wright of Derby – dieser offenbar schon 1759 -, William Gilpin, der Theoretiker des Pittoresken, Joseph Farington, dessen Diary die wichtigste Quelle zur englischen Kunst um 1800 darstellt, George Romney oder John Constable haben mit der “blot” -Methode experimentiert, selbst noch Samuel Palmer im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert greift zu verwandten Mitteln. Thomas Gainsboroughs automatisches Landschaftszeichnen hat offenbar von hier seinen Ausgang genommen.

Farington und Romney haben versucht, das Verfahren für die Historie fruchtbar werden zu lassen. Aber selbst bis zu Constables berühmtem snow, der Lichterstruktur, mit der er im Spätwerk seine Bilder einerseits verlebendigte, andererseits bis an die Grenze des Nachvollziehbaren auflöste, ließe sich die Wirkung der Cozens’schen Prinzipien verfolgen.

Es ist verblüffend, daß Constable Cozens’ Wolken- und Landschaftstypen erst im Jahre 1823 bei Sir George Beaumont kopiert hat: zu einem Zeitpunkt also, als er gerade in Hampstead Heath Dutzende von Wolkenstudien in Öl gefertigt hatte (Abb. 49) – allein 1822 waren es über fünfzig -, die, was die naturwissenschaftliche Genauigkeit angeht, Cozens’ Himmelstypen bei weitem übertreffen. Schließlich existierten zu Constables Zeiten bereits Luke Howards verbindliche Wolkenklassifikationen und entsprechende Traktate. Warum interessierte ihn dann noch Cozens’ Typologie? Offenbar aufgrund ihrer Abstraktionstendenz.

Abb. 49 John Constable (1776-1837): Wolken studien, 21. September 1822. Öl auf Papier. 30,5×49,2 cm. Courtauld Institute Galleries, Witt Collection. Inv. Nr. D. 1974. xx.29.

Constable hat geradezu verzweifelt versucht, die Ergebnisse seiner vor der Natur aufgenommenen Ölstudien ohne Verlust an Wahrheit ins große offizielle, im Atelier entstandene Ausstellungsbild zu übertragen. Dem im Moment Erfahrenen und unmittelbar Niedergeschriebenen sollte im großen Bild nach den Gesetzen der Komposition Dauer verliehen werden. Constable hatte extreme Schwierigkeiten, die Übertragung der Skizze ins große Bild als vollzogen, das Bild als vollendet anzusehen. Natur und Kunst kamen für ihn nicht mehr vollständig zur Deckung. Hier scheint er sich von Cozens’ systematischen Abstraktionen Hilfe versprochen zu haben. Sie sollten die Authentizität des im Atelier Entworfenen gewährleisten. Und in der Tat ist bei Constable in den zwanziger Jahren verstärkt eine Abkehr vom Versuch der unmittelbaren Übertragung der Naturerfahrung zu verzeichnen. Ein System von abstrakten und dennoch aus der Naturbeobachtung gewonnenen Lichtern legt sich wie ein Schleier über Constables Bilder, als sei in ihm die vermißte Wahrheit aufgehoben.

Der Einfluss von Vernet und Cozens auf der europäische Ölskizzenmalerei

Doch zurück ins 18. Jahrhundert. Vernet hat nicht nur Cozens geprägt, sondern auch den Engländer Richard Wilson in seiner Landschaftsauffassung. Wilson wiederum war der Lehrer von Thomas Jones und hat ihn mit der über Vernet auf Claude Lorrain Zurückweisenden Ölskizzentradition vertraut gemacht. Mit Thomas Jones nun greifen wir einen der radikalsten Ölskizzenmaler überhaupt. Gleichzeitig mit ihm, am Beginn der 1780er Jahre, radikalisiert auf andere Weise auch ein französischer Künstler die Ölskizzenmalerei, Pierre-Henri de Valenciennes, und auch er hat seine Anregungen von Vernet empfangen. Valenciennes nun wiederum ist der Lehrer von Bertin und Michallon, den Lehrern Corots, so daß man sagen kann, daß sowohl die englische wie die französische Ölskizzenmalerei des frühen 19. Jahrhunderts direkt auf Vernet zurückführt, ja über ihn auf Claude Lorrain. Die Radikalität von Jones und Valenciennes bedarf der Erläuterung, denn bei diesen beiden Künstlern werden zentrale Charakteristika der Ölskizze ausgeprägt, die auch noch für die Ölskizzenmalerei Dänemarks bzw. der Kopenhagener Akademie zwischen 1810 und 1850 von zentraler Bedeutung sind, von Eckersberg über den Norweger Dahl bis zu Købke oder Lundbye.

Abb. 50. Thomas Jones (1742-1803): Gebäude in Neapel, 1782.01 auf Papier. 14,2 X 21, cm. BB 50. National Museum of Wales, Cardiff. lnv. Nr. A 89.

Jones ging, in der Hoffnung auf bessere Auftragsumstände und Patronage, im Mai 1780 für den Rest seiner Italienzeit von Rom nach Neapel. Und hier malte er bis zu seiner Abreise im August 1783 eine Serie von Ölskizzen mit Neapelansichten, die in der Tat außerordentlich ist. Der Kernbestand der Skizzen stammt von 1782.

Von einer seiner Neapolitaner Wohnungen aus hat der Maler im April 1782 wiedergegeben, was er sah. Er blickte auf die typische flache Neapolitaner Dächerlandschaft, hatte also, zugespitzt gesagt, zueinander versetzte Häuserkuben vor sich (Abb. 50). Er malte nicht, wie es sich durchaus angeboten hätte, voluminöse Körper und starke Verkürzungen, sondern Farbflächen, zwar deutlich voneinander getrennt, aber dennoch einem farbigen Kontinuum angehörend. Dabei scheinen selbst Seitenwände der Häuserkuben in die Fläche gebreitet; gerade durch die fehlenden Schrägdächer wirkt die Staffelung besonders frappant. Mehr als vierzig Jahre später hat Jean-Baptiste-Camille Corot angesichts der römischen Stadtlandschaft diese Sichtweise im Bilde zur Vollendung gebracht. Max Raphael hat gezeigt, daß Corots Farbe selbst etwa die voluminöse Rundung eines Kolosseums schluckt.

Doch bei diesem Jonesschen Blick auf Neapel handelt es sich nicht allein um das spontane Festhalten einer Wahrnehmungserfahrung. Dem scheinbar unmittelbaren Zugriff liegt genaueste formalkompositorische Planung zugrunde. Ganz offensichtlich war dies nur möglich durch eine der farbigen Anlage vorangehende, mit Lineal und Bleistift erfolgende abstrakte kompositorische Rasterung der Bildfläche, die senkrechte und horizontale Mittelachse, Diagonalen und vor allem die Linien des Goldenen Schnittes festlegte, selbst die senkrechten Bildviertelachsen scheinen eine Rolle gespielt zu haben (Abb. 51). Es läßt sich leicht nachvollziehen.

Man könnte das vorgegebene Konstrukt bis in feinste Verästelungen verfolgen und würde immer wieder feststellen, daß ein exaktes mathematisch gegebenes Raster zugrunde liegt. Bei anderen skizzen von Jones verhält es sich nicht anders.

Zu veröffentlichen war eine derartig radikale Sicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht; die Konvention ließ dies nicht zu, sie legte sich im Normalfall Wie eine Folie vor den ungetrübten Blick. Wenn Karl Philipp Moritz auf seiner Italienreise im Mai 1787 auf die flachen Dächer von Neapel schaute, dann wähnte er “eine orientalische Stadt vor sich zu sehen und denkt sich, wie der König David, auf dem Dache seines Hauses spazierend, die schöne Bathseba im Bade erblickte.” Und Johann Gottfried Herder schrieb Januar 1789 aus seiner Neapolitaner Pension: “Himmel und Hölle, Elysium und Tartarus ist hier erfunden. Homer und Vergil haben das einzige Ewige Gedichte aus Einer Gegend genommen, die vor meinen Augen ist, rechter Hand vor meinem Fenster.” Rechter Hand vor Jones’ Fenster war die Wand, sie konnte für ihn zu einem bildwerten Gegenstand werden in all ihrer Schäbigkeit, unbelastet von Bildungsassoziationen. Sie konnte es, weil unmittelbare optische Erfahrung und abstrakte künstlerische Ordnung Selbstwert geworden waren.

Einen anderen, nicht weniger faszinierenden Anlauf, der Phänomene habhaft zu werden, unternahm Anfang der achtziger Jahre Pierre-Henri de Valenciennes, dessen Interesse an der Ölskizze vor der Natur ebenfalls direkt auf Vernet zurückführt. Er malte, 100 Jahre vor Monet, ein und denselben Gegenstand zu unterschiedlicher Tageszeit und zu unterschiedlichen Wetterbedingungen. Dabei wird der dargestellte Gegenstand selbst irrelevant, allein die unterschiedliche Wirkung seiner Erscheinung ist von Belang. Deshalb auch wählt Valenciennes gelegentlich gänzlich unbedeutende Gegenstände zur Darstellung. Das kann bis zu dem Extrem führen, daß der Gegenstand selbst nicht mehr identifizierbar ist, wie bei den zwei Ansichten des Monte Cavo in Wolken (Abb. 52 und 53). Auch bei Valenciennes also geht es um wahrnehmungs- und wirkungsästhetische Vorgänge. Dennoch hat auch er, wie Cozens vor ihm, seine Wolkenbeobachtungen insofern systematisiert, als er in seinem Traktat Élemens de perspective pratique von 1799/1800 die einzelnen Wettertypen sorgfältig beschrieb, praktische Hinweise gab, wie man bei sich schnell ändernder Witterung mit kurzen Notizen den Wettereindruck in der Zeichnung festhalten konnte zur späteren farbigen Umsetzung. Darin ist ihm etwa Caspar David Friedrich gefolgt.

Wir können also festhalten, daß Jones und Valenciennes gleichermaßen versuchen, den Erfahrungsmoment festzuhalten. Die Wahrnehmung ist subjektiv, das Wahrgenommene womöglich banal und ausschnitthaft, gerechtfertigt ist es, weil es für den Moment die Identität von objektiver Erscheinung und subjektiver Erfahrung stiftet. Bildwürdig wird es jedoch erst durch nachträglich verfügte oder vorgängig zugrunde gelegte abstrakte ästhetische Ordnung, die von der Bildfläche her gedacht ist. Während Jones primär auf die abstrakte Ordnungsstruktur achtet, so Valenciennes auf die gänzliche atmosphärische Stimmigkeit. Jones fixiert in der ästhetischen Ordnung eine Raumerfahrung, Valenciennes eine Zeiterfahrung. Beides ist für die Ölskizzentradition grundlegend geworden. Wie sehr Proportionssysteme ästhetische Ordnungsfunktionen übernehmen können und damit offenbar den Verlust normativer allgemein verbindlicher Bedeutungen kompensieren sollen, kann ein Blick auf eine von Menzels Öl skizzen deutlich machen.

Menzels zumeist aus der zweiten Hälfte der vierziger und dem Beginn der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts stammende Skizzen wurden, wie oft betont wurde, erst durch die große Menzel-Ausstellung die Jahrhundertausstellung von 1905 und die Jahrhundertausstellung von 1906 und ins Bewußtsein der Öffentlichkeit gerückt. Es ist auffällig und natürlich auch aufgefallen, daß diese Skizzen fast ausschließlich Menzels privatem Bereich gewidmet sind. Die Portraits zeigen seine FamiIie und enge Freunde, die Interieurs seinem eigenen Wohnräume, die Ausblicke in die Stadtlandschaft sind von der eigenen Wohnung aus, bzw. in deren unmittelbarer Nähe aufgenommen (Abb. 54). Ebenso bekannt ist, daß Menzel diese Skizzen nicht, an die Öffentlichkeit kommen ließ, daß er sie nicht für Handelsobjekte hielt, ja sie selbst offenbar nicht für sonderlich wichtig erachtete. Sie blieben reines Studienmaterial.

Abb. 54. Adolph Menzel (1815-1905): Blick auf der Park des Prinzen Albrecht, 1846. Öl auf Papier. 24,7×40 cm. Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Nationalgalerie, Berlin. Inv. Nr. A I 988.

Diese auch von Menzel selbst vorgenommene Abqualifizierung hat dazu geführt, daß seine Ölskizzen nie strukturell untersucht wurden und damit auch ihre strikte ästhetische Grundlegung nicht erkannt wurde. Hinter die Menzelsche Strategie schaut man leicht, wenn man bei der berühmten “BerlinPotsdamer Eisenbahn” Vorzeichnung und folgende Ölskizze (Abb. 55) miteinander vergleicht. Die Vorzeichnung von 1845 ist genau. Sie ist Bestandsaufnahme, insbesondere die linke Vordergrundpartie unterscheidet sich deutlich von der Ölskizze, die zwei Jahre später entstand. Während die Zeichnung den Verlauf des Geländes deutlich macht, auf die gereihten Pfähle oder Masten nicht verzichtet, den ungeordneten Übergang von Stadt zu Land im Detail festhält, gibt die Ölskizze hier nur breite ungegliederte Pinsels triehe, das heißt, sie verleiht paradoxerweise der Wahrnehmung des Landschaftsausschnittes ihre Unmittelbarkeit erst nachträglich. Dies erhellt, daß es sich hier um einen bewußten Akt handelt. Folglich läßt Menzel in der Öl skizze den Vordergrund zu einem Gutteil ungestaltet, der Blick geht über diese Passagen hinweg. Fixiert wird er jedoch von der hinzugekommenen rasenden und qualmenden Eisenbahn. Doch sie unterliegt in ihrer Anordnung bereits der abstrakt verfügten ästhetischen Struktur.

ABB. 55. Adolph Menzel (1815-1905): Die Berlin-Potsdamer Eisenbahn, 1847. Öl auf Leinwancl . 42 X 52 cm. Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Nationalgalerie. Inv. Nr. Ng 780.

Die Absichtlichkeit des Menzelschen Vorgehens läßt sich hier durch den Vergleich mit der überlieferten detaillierten Vorzeichnung von 1845 unmittelbar nachweisen. Keine Frage, schon die Vorzeichnung nutzt das Maßsystem: Die Basis der Häuser im Mittelgrund liegt auf der unteren Waagerechten des Goldenen Schnittes, die Horizontlinie entspricht der Abtragung der halben Bildbreite in der Höhe, die man für die Konstruktion des Goldenen Schnittes braucht, mitten durch den linken Schuppen und die Krone des gewaltigen kugeligen Baumes geht die linke Senkrechte des Goldenen Schnittes. Doch die spätere, scheinbar viel spontanere Ölskizze bringt die abstrakte Maßstäblichkeit erst zur Vollendung. Die Mittelachsenbetonung durch die Häuserkante – die die Vorzeichnung noch nicht aufweist – ist ein erster Hinweis, doch Menzel hat auch anderes zurechtgerückt bzw. hinzugefügt. Daß die dampfende Eisenbahn, die die Landschaft durcheilt und die erst in der Skizze hinzugekommen ist und die Verwandlung des vorstädtischen Bereichs erst eigentlich anschaulich werden läßt, optisch verankert werden muß, mag nach dem bisher Gesagten verständlich sein: Menzel legt den Schornstein, anschauliche Quelle von Kraft und Qualm, exakt auf die linke Senkrechte des Goldenen Schnittes. In der Ölskizze hat Menzel gegenüber der Zeichnung ferner eine zweite parabelförmige Bogenlinie als Ergänzung der Verlaufslinie der Bahnstrecke hinzugefügt, sie zweigt am Bahnübergang von der Bahnlinie ab und bildet einen hellen Weg um Haus und Schuppen herum zum linken Bildrand. Der höchste Punkt dieser Parabel, zugleich Ausgangspunkt der Bahnlinie und ihr tiefster Punkt unter der dunklen Baumfolie sind bestimmt durch obere und untere Waagerechte des Goldenen Schnittes. Doch geradezu faszinierend ist die Verrückung und Betonung des kleinen Bahnwärterhäuschens am Bahnübergang rechts, es findet jetzt seinen Platz als Blickfang auf dem besagten Kreuzungspunkt der diagonalen Konstruktionslinien, wiederum auf den millimeter genau und abweichend von der Vorzeichnung. Da das Häuschen zudem den Scheitelpunkt der ineinandergefügten Parabeln markiert, bildet es so etwas wie eine innerbildliche Blickeröffnung, einen Fixpunkt, in dem sich alle Kraft des Bildes sammelt.

Das heißt, auch Menzel legt ein abstraktes Raster zugrunde, das die verlorene Ordnung des Gegenständlichen auf der formalen Ebene neu stiftet, ohne dem Gegenstand damit zu alter Würde zurückzuverhelfen. Das ist ungemein modern gedacht. So ist die Ölskizze in der Tradition, die wir untersucht haben, entgegen geläufiger Meinung, nicht eine bloße spontane Aufnahme des in der Natur Wahrgenommenen, sondern zugleich eine ästhetische Abstraktion, die ein besonderes Bildbewußtsein hervortreibt.

Zum Schluß sei gefragt, ob nicht die Kopenhagener Akademie von Abildgaard bis Eckersberg ihren nicht zu unterschätzenden Anteil an der Herausbildung abstrakter Struktursysteme hat. Ja, ob nicht hier, wo auch Caspar David Friedrich und Runge studierten, für die ebenfalls verwandte, den Sinn steuernde abstrakte Systeme nachzuweisen sind, ob nicht hier Konstruktion, besonders auch Perspektive, als Ordnungsstruktur forciert eingesetzt wurde, ob sie nicht an die Stelle klassisch akademischer Bedeutungssetzung trat?

Last updated 11.05.2017